1000年以上昔、現存する日本最古の日記文学「土佐日記」に綴られた土佐の地。書き手の紀貫之が土佐国司の任期を終え、都へと帰る道すがらに寄港したのが、この舟戸の地です。

川沿いを走ってきた電車。これから国道195号線とともに、いったん川から少し離れます。

狭い敷地を道路と分け合うとさでんの線路。他の停留所の例に漏れず、ここも後免町方面行はノーガード電停です。

はりまや橋から伊野方面行のホームは、民家の壁と店先から線路の間に挟まっています。線路の際まで敷かれたホームですが、電車の幅を考えれば、実際に使えるのは細い空間でしかありません。

店先の敷石と一体となり、どこからどこまでが乗り場か判然としない、伊野方面行のホーム。車で速く通り過ぎるだけなら、それと言われなければホームがあるとは気づかないかも知れません。

東側に歩くと、線路はさらにカーブを描いています。舟戸の手前まで北北東に進んでいた線路は、いくつかのカーブを経て東へと進路を変えていきます。

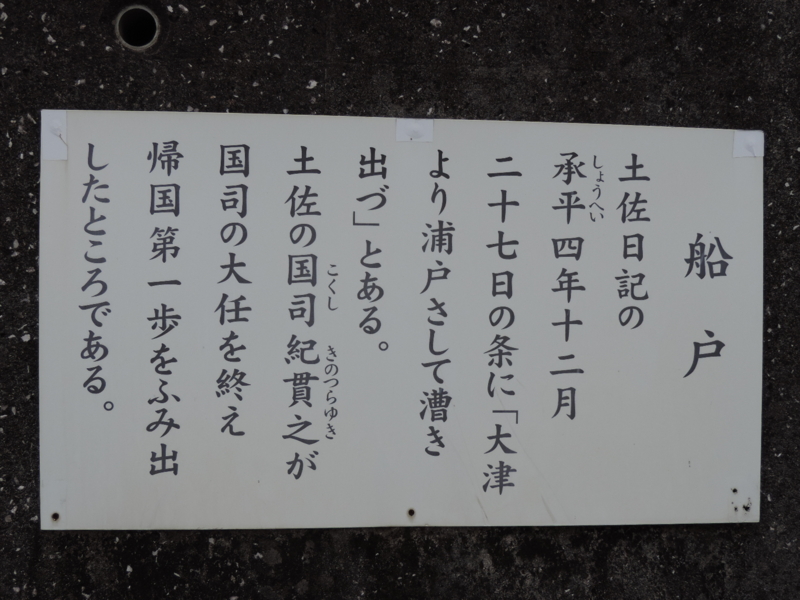

線路の向かい、堤防に掲げられた看板。「土佐日記」の中で、この地が紀貫之の船出の場所であったことを示しています。

さらに紐解いてみると、

廿七日、大津より浦戸をさして漕ぎ出づ。かくあるうちに京にて生れたりし女子(子イ無)こゝにて俄にうせにしかば、この頃の出立いそぎを見れど何事もえいはず。京へ歸るに女子のなきのみぞ悲しび戀ふる。ある人々もえ堪へず。この間にある人のかきて出せる歌、こゝにて俄にうせにしかば、この頃の出立いそぎを見れど何事もえいはず。京へ歸るに女子のなきのみぞ悲しび戀ふる。ある人々もえ堪へず。

浦戸への道程は、我が子を失った悲しみに満ちたものでした。

なお、貫之は浦戸からすぐに海に出たとは書いていません。「廿八日、浦戸より漕ぎ出でゝ大湊をおふ」。この大湊とは、南国市の海岸沿い、前浜付近の地名として今も残っています。

鏡川橋行の電車がやって来ました。現代の旅人は、船ではなく電車で舟戸を後にします。

真新しそうな電車は、その実のところ台車やモーターを古い電車から流用し、車体だけ更新した車両。原初的なコントローラーと、昔ながらのモーターのうなりとともに、「土佐日記」の時代の船もかくやの速度で、舟戸を出発していきます。