足摺海洋館に続いてやって来たのは足摺海底館。よく似た名前ですが、こちらは海底に沈められた施設から海を眺めるというものです。

道路沿いにある、1970年代を彷彿とさせる海底館の看板。左側のイラストは次代が勝っていますし、右側はイラストと言い文字と言い、40年以上前の近未来感でいっぱいです。

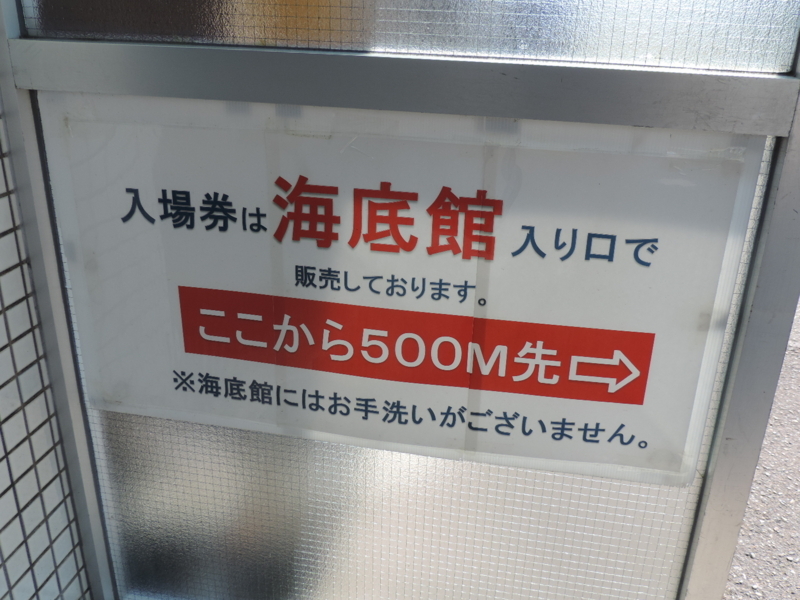

海底館の案内のあるレストハウスと駐車場は国道沿いにあるのですが、施設自体は500メートル先まで歩いたところにあるそうです。なので、ここからは歩きです。

レストハウスの傍らに、良心市がありました。と言っても、置いているのは野菜や果物ではなく、貝殻やその加工品のようです。

田舎寿司や鯖寿司、お惣菜、漬物等が入ってもおかしくないパックに、貝殻が詰められています。土佐は土佐でも果てまで来ると、だいぶ違うと実感させられます。

海底館までの道程の途中、グラスボートの発着場があります。グラスボートで見残しに行くのは、次回竜串を訪れた時のミッションになります。

海底館の道中にも奇岩がいろいろあります。こちらは「竜の波がえし」だそうですが、どういうふうに竜なのかは分かりません。

小さな小さな祠の建てられた夫婦岩。他の土地によくあるような、海に浮かぶものではありませんでした。

こちらは「竜の卵」だそうです。これまた、実物を直接的にも間接的にも観たことがないので、似ているとも何とも言いようがありません。

そろそろ海底館が見えてきました。戦後のSFアニメなら、この天井か横から何かが発射するか発進するかしそうです。

弘法大師が見残を展望したという石碑が立っています。この石の上に乗ると、お大師さんと同じ光景を眺めることができる、ということになるんでしょうか。

見残方向を眺めると、こんな感じ。とはいえ、こちらは肉眼で見る光景ではありません。

「鯨のひるね」。名前としてはほのぼのとしていますが、実際に鯨が浜辺でこんな感じで横たわっていたら、昼寝どころか鯨の瀕死です。周辺住民総出で水をかけてあげてあげないといけないレベルです。

千のこしかけ。千あるかどうかというより、腰掛けに見えるかどうかが難問です。

ゆっくり歩いて10分弱、足摺海底館前までやって来ました。冷静に考えたらデザインも色も奇抜な建物なのですが、そう映らないのは、アニメや何やで「海底基地」を子どもの頃にさんざっぱら見てきた故のすりこみのせいでしょうか。

[←前回のエントリ]

[次回のエントリ→]