吉野川沿いの狭い谷間を走る土讃線の列車の目の前に、再び集落が広がります。大豊町のほぼ真ん中、旧豊永村と旧大杉村の間にある大田口へと、列車は到着しました。

普通列車はしばらく停車。ここで特急の行き違い待ちです。

駅に降りてみました。駅舎の中はベンチも電話も、すべて壁に貼りつくように置かれていて、がらんとしています。

閉じられたままの窓口。ホームとの間を仕切るのはサッシの扉、改札口らしいものはありません。

大田口の駅舎は、どこか戦前の洋式建築を思わせるデザイン。もし本当にそれだけの歴史があるとすれば、近隣の駅舎が改築されたり、取り壊されたりする中、本当に貴重な存在です。

駅に戻ると、ちょうど特急が駆け抜けていきました。

駅を去って行った特急。ここからしばらく、吉野川沿いをうねりながら走っていきます。

そして信号が変われば、高知行の普通も発車。乗り込むこともできますが、それではほとんどこの駅を見たことになりません。

結局、普通列車は見送りました。

次の列車が来るのは、2時間近く先のこと。これから駅の界隈を見てみることにします。

上下の線路の間に置かれた細いホーム。ここで列車を待つ人はほとんどいないのか、屋根は申し訳程度しかありません。

1本だけのホームの横に、ヤードが広がります。かつては貨物を扱っていたであろう敷地に、今残っているのは側線1本だけです。

レール運搬用の機械が休んでいます。「機械」と書いたのは、おそらく車両扱いはされていないため。列車の運転がない時間帯は、本線に出ることはありません。

こちらはレールに限らず、他の資材も運べそうな機械。注意喚起の回転灯が3つもつくものものしさです。

特急が去って行った上り方面の線路。その先には、この辺りではあまり見かけない集合住宅が見えています。

下りの線路は駅を出てすぐ、左への旧カーブで消えていきます。そこからしばらく進んだ後、トンネルの手前で吉野川と別れます。

駅の東側はJAの施設が並びます。ユズの加工場もあり、大豊町内の経済拠点の1つと言えるかも知れません。

西側の道路にはスクールゾーンの標示。大豊町の学校は小中とも1校ずつに整理されてしまったのですが、表示は今も残っています。

道路をしばらく進むと、学校跡へとつづく坂が見えてきました。

大田口小学校跡。閉校になって間もないためか、校舎は古びておらず、今にも子どもたちが出てきそうな雰囲気です。

入口に石碑が集められています。これだけあると何が何やら、いささか雑然とした感じがないでもありませんが。

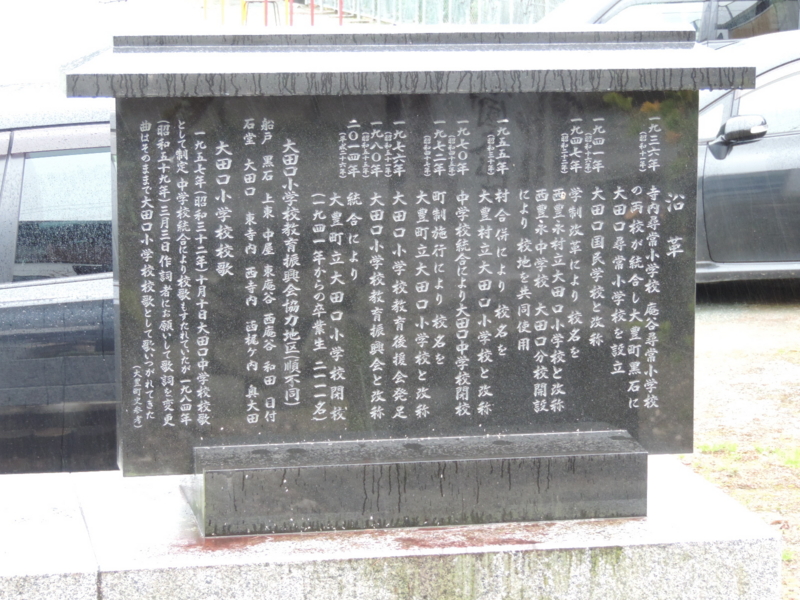

小学校の歴史を伝える石碑がありました。まだ新しい石碑は、ほんの2年前まで小学校が続いていたことを記しています。限界集落発祥の地と呼ばれる大豊町、それでも学校の歴史は最近まで続いていたのです。

今はその役割を終えた校舎。これからどんな役割を果たしていくのでしょうか。

78年の歩みを終えた大田口小学校。子どもの声もなく、今は静かに眠っています。

私も小学校を離れ、また歩いていくことにしました。

道路をさらに歩くと、再び線路が見えました。集落はこの辺りで終わり、土佐穴内までは、また山林の中を縫っていきます。

手前に戻ってきたところで、吉野川に橋が架かっています。対岸に出ると国道32号線、東豊永に行くには必ず通る辺りです。

こちらは南側、川沿いでは意外と先の方でも建物が建っています。

北側を見ると、大田口駅付近の集落はほとんど見えません。川は右に曲がり、すぐに林の中に消えていきます。

一通り歩いたところで、駅に帰ってきました。

とはいえ、特にすることもありません。対岸の酒屋の自販機で買った嶺北の酒「桂月」のワンカップを呑みながら、列車が来るのをただ待ちます。

列車の時間が近づいてきました。

駅舎を離れ、ホームへ。この間、駅舎で人の姿を見ることはありませんでした。

高知行のディーゼルカーがやって来ました。

久々に暖気と人の気配のある空間に乗り込み、ずっと静かだった大田口を後にしました。